Spektakulärer Fund in Berlin und Brandenburg

Was Dating-Apps versprechen, hat die Archäologie hier wirklich geliefert: „It’s a match“ – „Es passt zusammen“. Berlin und Brandenburg erleben eine archäologische Liebesgeschichte mit Happy End. Ein Radkreuz aus dem 10. oder 11. Jahrhundert und seine Gussform haben sich wiedergefunden.

Die Ministerin für Wissenschaft, Forschung und Kultur, Dr. Manja Schüle, präsentierte bei einer Pressekonferenz in der Staatskanzlei des Landes Brandenburg gemeinsam mit Prof. Dr. Franz Schopper, Landesarchäologe und Direktor des Brandenburgischen Landesamts für Denkmalpflege und Archäologischen Landesmuseums (BLDAM), Prof. Dr. Matthias Wemhoff, Berliner Landesarchäologe und Direktor des Museums für Vor- und Frühgeschichte in Berlin, Lukas Goldmann, wissenschaftlicher Referent für das slawische Mittelalter und Ehrenamt beim BLDAM, sowie der Finderin und ehrenamtlichen Bodendenkmalpflegerin Juliane Rangnow einen außergewöhnlichen Bronzefund aus dem Havelland.

.jpg)

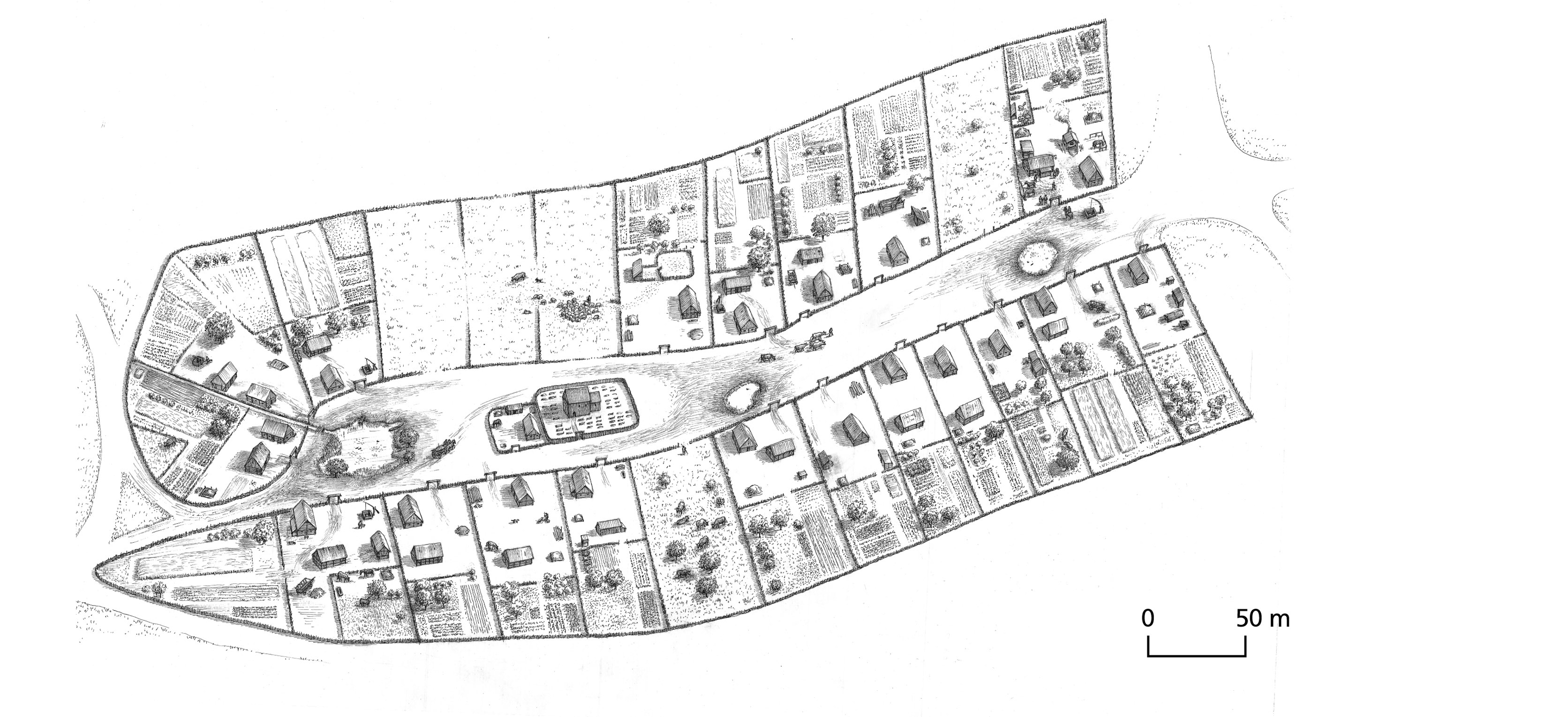

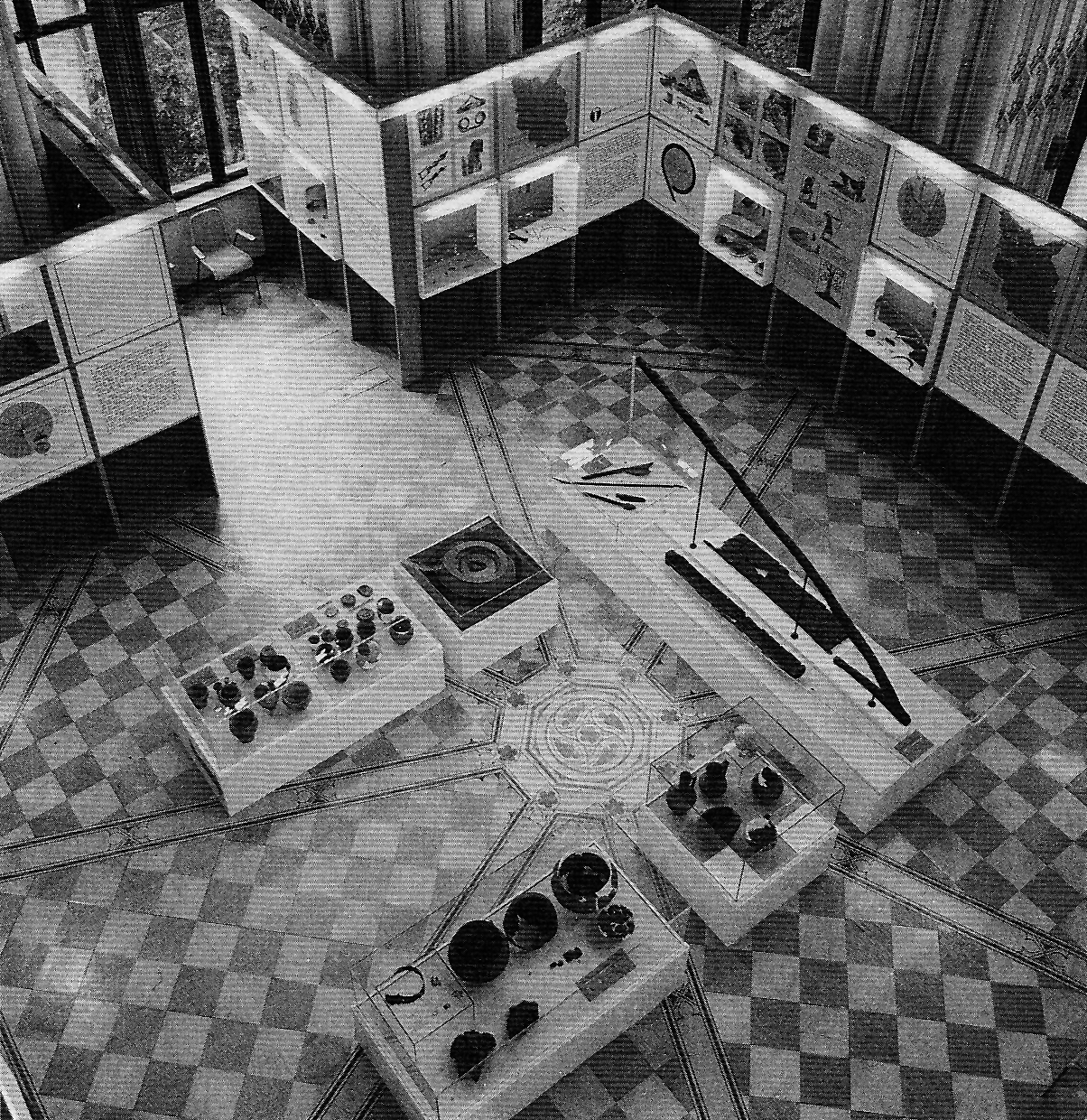

Das Radkreuz aus dem 10. oder 11. Jahrhundert wurde von der ehrenamtlichen Bodendenkmalpflegerin Juliane Rangnow im Rahmen genehmigter Detektorbegehungen auf einem Fundplatz im westlichen Havelland entdeckt. Das Besondere an dem Fund: Das Bronze-Kreuz war in einer Form gegossen worden, die bereits vor mehr als 40 Jahren in Spandau zutage gekommen und die als „Spandauer Kreuz“ bekannt ist. Die 1983 bei Ausgrabungen auf dem slawischen Burgwall in Berlin-Spandau gefundene Gussform eines kleinen Radkreuzes gilt als einer der ältesten Nachweise der frühen Christianisierung zwischen Elbe und Oder. Sie wurde neben den Überresten eines Gebäudes gefunden, das der Ausgräber, Adrian von Müller, als frühe Kirche gedeutet hatte. Nach der Restaurierung und genauen Vermessung des im Havelland entdeckten Kreuzes am BLDAM sowie nach dem Abgleich mit der im Museum für Vor- und Frühgeschichte in Berlin ausgestellten Gussform konnte nachgewiesen werden, dass Kreuz und Gussform zusammengehören. Ein Gus aus der Form wurde bislang weder in Spandau noch anderswo gefunden – der jetzige Fund eines dazu passenden Gussstücks ist somit einzigartig.

Gussform und Kreuz sind Zeugen der frühen Christianisierung. Im frühen 10. Jahrhundert geriet die in dieser Zeit von nichtchristlichen slawischen Stämmen bewohnte Region des heutigen Berlins und Brandenburgs durch Eroberungsfeldzüge in den Einflussbereich des ostfränkischen Reiches, des Vorläufers des späteren Römisch-Deutschen Reiches. Die neuen Eliten brachten neben einer politischen Neuorganisation auch einen neuen Glauben mit.

Zeugnisse dieser ersten Christianisierung sind jedoch vorwiegend in historischen Schriftquellen überliefert, da die slawischen Stämme die neue Religion mehrheitlich ablehnten. Im Jahre 983 erhoben sie sich im sogenannten Lutizenaufstand gegen die ostfränkische Oberhoheit und erkämpften sich für etwa 150 Jahre ihre politische und religiöse Unabhängigkeit. Eine nachhaltige Christianisierung erfolgte erst im 12. und im 13. Jahrhundert, nachdem die Region endgültig als Mark Brandenburg Teil des Römisch-Deutschen Reiches geworden war.

Die Finderin des Bronze-Kreuzes gehört zu den rund 350 ehrenamtlichen Bodendenkmalpflegerinnen und -pflegern des Brandenburgischen Landesamtes für Denkmalpflege und Archäologischen Landesmuseums (BLDAM). Sie leisten einen wichtigen Beitrag für die Erfassung, Erhaltung und Vermittlung des archäologischen Erbes. Alle offiziell benannten ehrenamtlichen Bodendenkmalpflegerinnen und -pfleger sind Absolvent*innenen eines Lehrgangs, den das BLDAM in enger Zusammenarbeit mit der Archäologischen Gesellschaft Berlin und Brandenburg e.V. organisiert. Seit 2022 gibt es einen Mitarbeiter beim BLDAM, der sie unterstützt und berät.

Interviews und Gespräche mit: Kulturministerin Dr. Manja Schüle, Prof. Dr. Franz Schopper, Landesarchäologe und Direktor des Brandenburgischen Landesamts für Denkmalpflege und Archäologischen Landesmuseums (BLDAM), Prof. Dr. Matthias Wemhoff, Berliner Landesarchäologe und Direktor des Museums für Vor- und Frühgeschichte in Berlin, Lukas Goldmann, wissenschaftlicher Referent für das slawische Mittelalter und Ehrenamt beim BLDAM, sowie der Finderin und ehrenamtlichen Bodendenkmalpflegerin Juliane Rangnow.

Tipp

Die Gussform und das Kreuz sind vom 24. Januar bis zum 11. März 2026 im Archäologischen Landesmuseum Brandenburg in Brandenburg an der Havel zu sehen.

Darüber hinaus wird eine Sonderführung angeboten:

Ein passgenauer Neufund – Gussform und Abguss eines bronzenen Radkreuzes aus dem Slawischen Mittelalter mit Lukas Goldmann M.A., BLDAM

So. 22. Februar 2026, 14.00 Uhr (Dauer ca. 1 Stunde)

Kosten: Eintritt 5 € | erm. 3,50 € | Familien 10 € | Kinder unter 10 Jahren frei | Keine Führungsgebühr. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt.

Eine verbindliche Anmeldung ist von Di bis So jeweils 10 bis 17 Uhr unter 03381 / 4104112 möglich.

Weiterführende Links

Berichterstattung im rbb

Short zur Pressekonferenz auf YouTube

Museum für Vor- und Frühgeschichte Berlin

Slawen in Brandenburg

Burg Spandau

_Kopie.jpg)

.jpg)