Die große Halle von Seddin im archäologschen Befund – bronzezeitliche Baukultur in Brandenburg. Foto: L. Dierkes, Universität Göttingen

In dieser Folge der DENKMALZEIT unterhält sich der Pressesprecher des BLDAM, Dr. Christof Krauskopf, mit dem brandenburgischen Landeskonservator, Prof. Dr. Thomas Drachenberg, zum Tag der Baukultur über die Baukultur. Was ist das? Was bedeutet Baukultur für die Menschen? Wie entwickelt sie sich? Und welche Rolle spielt die Baukultur im kulturellen Erbe und damit in der Denkmalpflege?

Die spätmittelalterliche Burgkapelle von Ziesar. Foto: C. Krauskopf, BLDAM

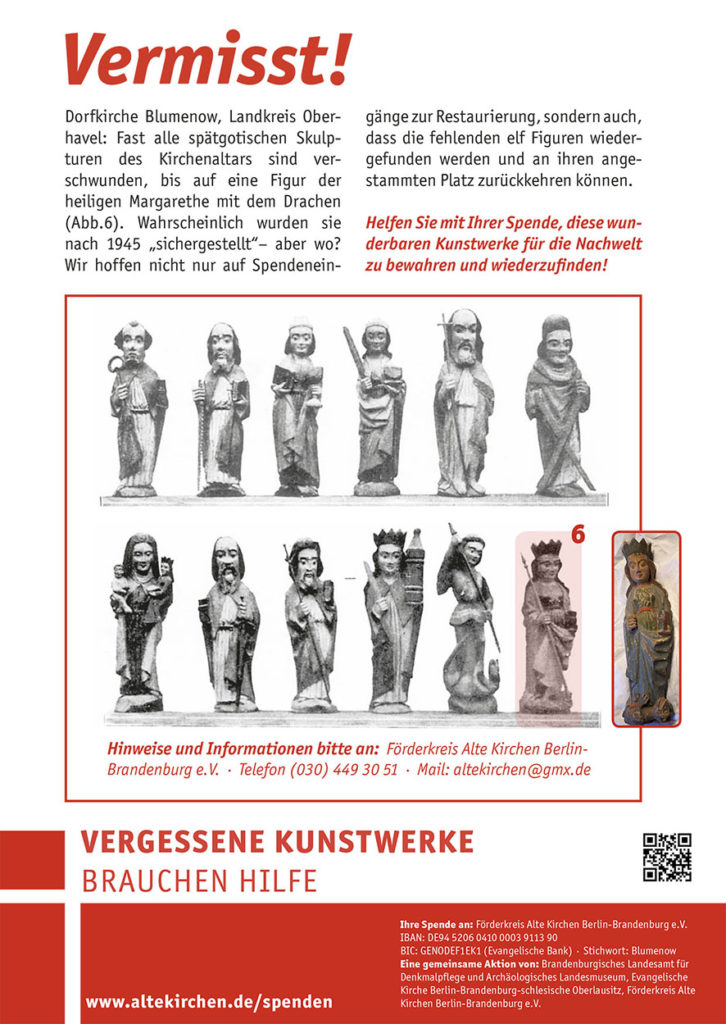

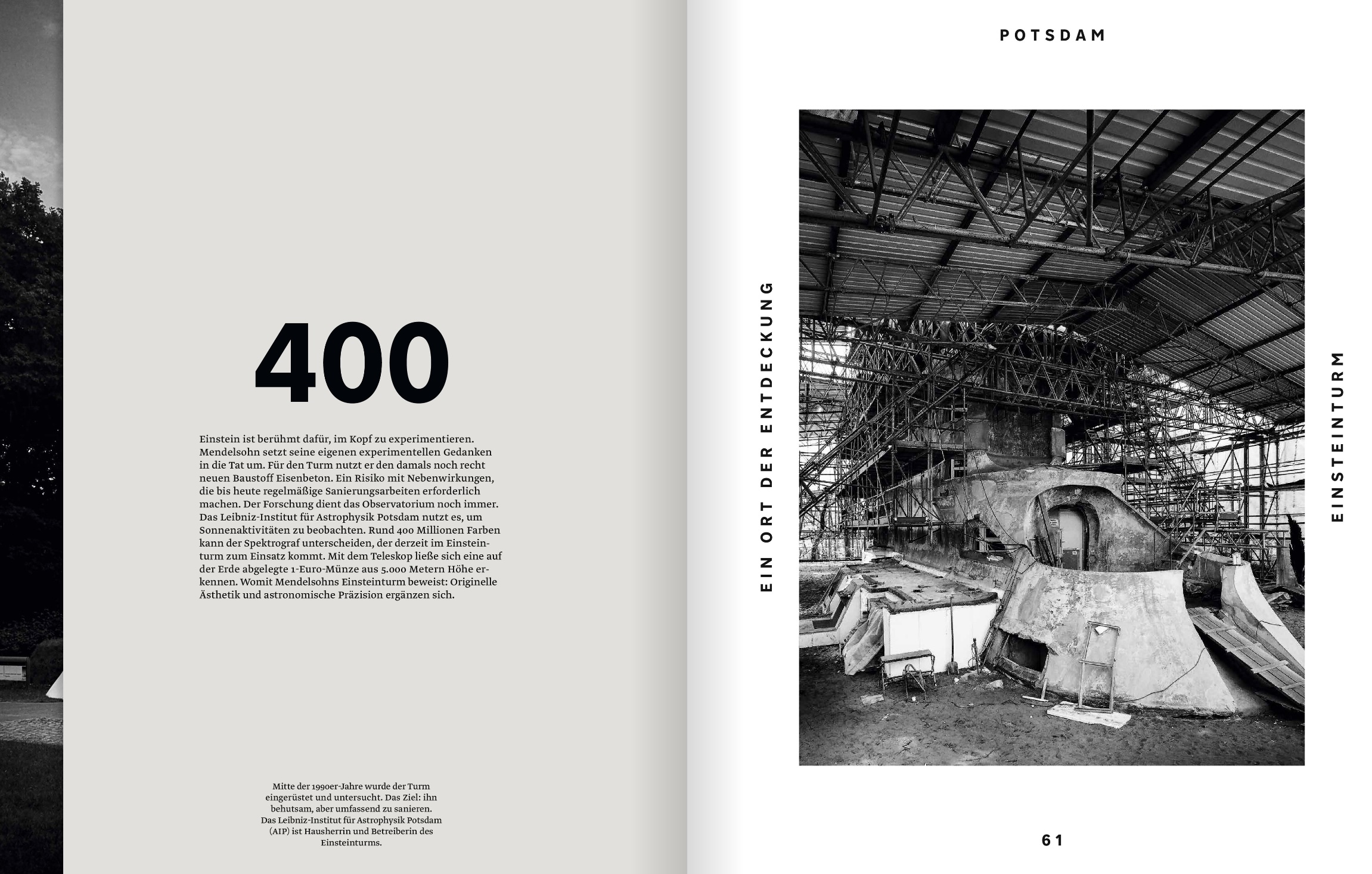

Für Thomas Drachenberg ist die Baukultur viel mehr als Form und Funktion: „Der sorgsame Umgang mit dem Bestand ist ein wesentlicher Teil der Baukultur. Es gibt eine Halbwertszeit in der Architektur, die man in den zurückliegenden Epochen beobachten kann. Wenn etwas nachhaltig und von großer Qualität ist, sowohl technisch als auch ästhetisch gebaut wurde, dann wird es als selbstverständlich betrachtet und weitergenutzt ohne dass es als alt und vorgestrig empfunden wird.“ Weiterhin wird über die Anfangszeit der Baukultur vom Neolithikum in Brandenburg über die große Halle und die Siedlung von Seddin, exzeptionelle mittelalterliche Bauten wie den Stolper Turm als eines der ältesten profanen Backsteingebäude Brandenburgs, die Burg in Ziesar bis zur Burg Eisenhardt in Bad Belzig, gesprochen.

Eckhaus in der Dortustraße in Potsdam, 1796, nach einem Entwurf von August Grabkowsky 1889 umgestaltet. Foto: R. Paschke, BLDAM

Die letzte und gleichzeitig zentrale Frage: Gibt es eine nationale Baukultur? Der Landeskonservator spricht sich dagegen aus: „Es gibt so viele Einflüsse von außen, sogar in der DDR-Zeit und beim Bauhaus. Man nehme nur die Kontakte zur De Stijl-Bewegung in Holland oder zu anderen Strömungen, die waren im kräftigen Austausch. Wir enden mindestens bei einer europäischen Baukultur und weit darüber hinaus. Schlussendlich lässt sich sagen, dass gute Baukultur Kommunikation ermöglichen muss, im Sinne der Demokratie, denn eine Diktatur braucht die Kommunikation nicht, da ist der Paradeplatz das Produkt. Für unsere Gesellschaft ist es ganz wichtig, dass Kommunikationsräume existieren, wo wir uns unter anderem über die Baukultur und die Denkmale austauschen können und jeder Mensch seinen Blick darauf erzählen kann und wir ins Unterhalten kommen.“

Die ADGB-Schule in Bernau. Entwurf von Hannes Meyer und Hans Wittwer, 1928-1930, 1950-1955 nach dem Entwurf von Georg Waterstradt erweitert. Foto: R. Schneider, BLDAM

Weiterführende Links:

Zur Baukultur beim Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen

Burgturm Stolpe:

Beitrag auf brandenburgikon

Besichtigung

Zum Bauhaus:

Bauhaus Dessau

Bauhaus-Archiv

Bauhaus-Denkmal Bernau

Baukultur in Brandenburg finden Sie in der Denkmaldatenbank des Landes

.png?origin=embed)