Auch in diesem Jahr präsentierte die Brandenburgische Landesarchäologie spannende Ergebnisse aus dem Vorjahr. Wir haben uns unter die 200 Besucher:innen gemischt, den Vorträgen gelauscht, anregende Gespräche in der Kaffeeschlange geführt und uns die neuesten archäologischen Publikationen zeigen lassen.

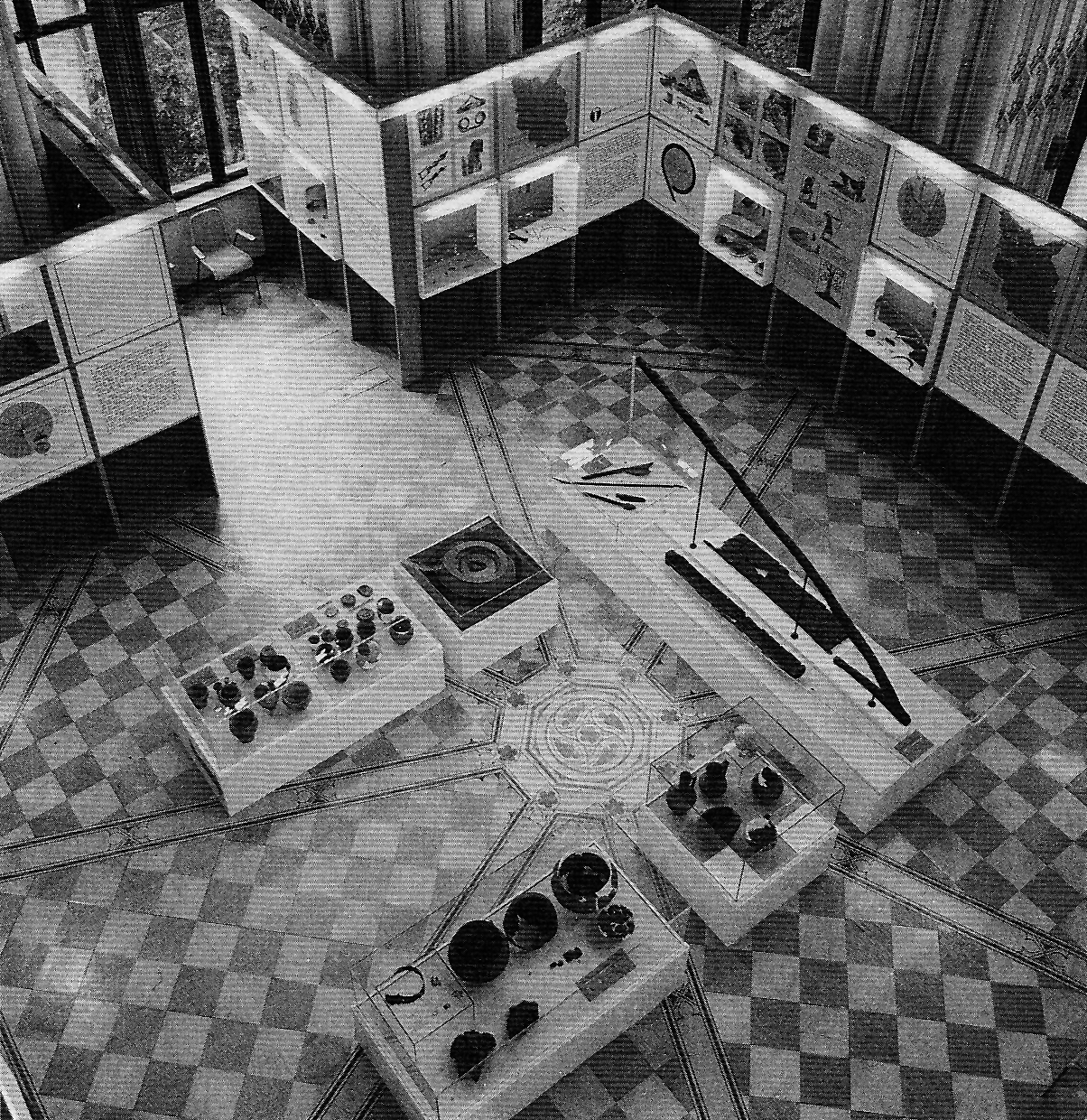

Von mesolithischen Artefakten aus Feuchtböden bis zu einem Zwangsarbeitslager aus der Zeit der nationalsozialistischen Terrorherrschaft reichte das Spektrum der Themen, die im zum Tagungsraum umgestalteten Sonderausstellungssaal des Archäologischen Landesmuseums vorgestellt wurden.

Der Jahresfilm “Momentaufnahmen 2024” von Thomas Claus hatte am Donnerstag nach den Begrüßungsworten von Franziska Hammer, Referatsleiterin im Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur, Steffen Scheller, Oberbürgermeister von Brandenburg an der Havel, und Prof. Dr. Franz Schopper, dem brandenburgischen Landesarchäologen, Premiere. Der Film ist auf dem YouTube-Kanal des BLDAM abrufbar.

Eine Auswahl der Vorträge finden Sie in der Pressemappe zusammengestellt.

Die Gespräche führte Anne-Marie Graatz, Pressesprecherin am BLDAM.

Kleines Lexikon:

Fund: Beweglicher Gegenstand. Funde sind Sachen, Mehrheiten von Sachen, Teile oder Spuren von Sachen, von denen anzunehmen ist, dass es sich um Denkmale handelt.

Befund: Abgegrenzte Bodenverfärbungen, Bereich in dem die Funde liegen.

Prospektion: Geländebegehung zur Erfassung archäologischer Objekte und Strukturen.

Wandgräbchen: Bei Ausgrabungen entdeckte schmale Gräben, die von Holzwänden herrühren.

Makroreste: Pflanzliche und tierische Überreste, die mit dem bloßen Auge unterschieden werden können.

Stratigraphie: Beschreibung zeitlich aufeinanderfolgender Schichten und Formationen.

Pürckhauer: Hohlmeißelbohrer), der mit einem Hammer in den Boden geschlagen wird. Damit kann der Bodenaufbau untersucht werden.

Doppelkonus: Gefäß mit schmalem Boden, breitem geknickten Gefäßkörper und schmaler Öffnung.

Sondage: Ein ausgegrabener Schnitt/ Gebiet.

Silex: Feuerstein

Vorrömische Eisenzeit: 8. Jahrhundert v. Chr. bis um Christi Geburt

Völkerwanderungszeit: Bezeichnet die Phase zwischen dem späten 4.. und dem 8. Jahrhundert n. Chr., in der es in Europa umfangreiche Migrationsbewegungen gab.

Slawenzeit: Zeit der slawischen Besiedlung, in Brandenburg seit um 700 n. Chr. In der archäologischen Epocheneinteilung endet die Slawenzeit mit der Einwanderung westlicher Siedler östlich der Elbe seit der Mitte des 12. Jahrhunderts. Allerdings verschwanden die Slawen nicht, es gibt bis heute slawische Bevölkerungsanteile in Brandenburg (Sorben und Wenden).

C14-Datierung: Radiokarbondatierung. Anhand des radioaktiven Zerfalls des Kohlenstoffisotops 14 kann das Alter von organischem Material bestimmt werden.

.jpg)