Von Unterwasserarchäologie, historischen Romanen und mittelalterlichen Kellern: Frankfurt (Oder) war vier tagelang Austragungsort eines deutschlandweiten Archäologie-Kongresses mit über 250 Teilnehmenden, darunter auch Wissenschaftler*innen aus Polen, Tschechien, Litauen, Dänemark und weiteren Ländern. Vor genau 20 Jahren hat der Mittel- und Ostdeutsche Verband für Altertumsforschung schon einmal im Rahmen des Deutschen Archäologie Kongresses in die Kleiststadt eingeladen. Zahlreiche spannende Vorträge vom Neolithikum über die Bronzezeit bis zum Mittelalter und Neuzeit luden zur Diskussion ein und sorgten für einen Wissensaustausch über die Landesgrenzen hinweg.

Tagungsort war neben der Europa-Universität Viadrina auch das Collegium Polonicum in Słubice. Der Abendempfang der Stadt Frankfurt (Oder) im Rathaus, der öffentliche Abendvortrag vom brandenburgischen Landesarchäologen Prof. Dr. Franz Schopper sowie Stadtführungen in Frankfurt und eine Exkursion nach Polen bereicherten das Programm zusätzlich.

Die Tagung wurde in Kooperation mit der STIFTUNG EUROPA-UNIVERSITÄT VIADRINA, der Professur für Denkmalpflege und dem Collegium Polonicum organisiert.

Interviews und Gespräche mit: Christian Matthes, Stadtarchäologe in Frankfurter (Oder), Dr. Sophie Hüglin, Eberhard Karls Universität Tübingen, Claus Junghanns, Bürgermeister von Frankfurt (Oder), Roger Blum, ehrenamtlicher Unterwasserarchäologe, Lukas Goldmann, Fachreferent für Ehrenamt am BLDAM und Unterwasserarchäologe, Małgorzata Daszkiewicz, Archäologin, Prof. Dr. Paul Zalewski, Leiter des Masterstudiengangs „Schutz Europäischer Kulturgüter“ an der Europa-Universität Viadrina, Agnieszka Matuszewska, Archäologin, Dr. Jasper von Richthofen, Direktor der Görlitzer Sammlungen für Geschichte und Kultur sowie Vorsitzender des MOVAs.

Vorleser: Bastian Düwell und Michael Schneider

Vorgelesen aus:

CELTIA – Die Kelten vor der Zeitenwende. Ein historischer Roman von Christine Hatz. Erschienen 2023 bei LIBRUM Publishers & Editors, Basel, Frankfurt a.M. ISBN: 978-3-906897-79-0.

Auch als französische Übersetzung erhältlich: CELTIA – Les Celtes à la croisée de l’histoire, ISBN: 978-3-906897-80-6.

Sprecherin der Übersetzungen: Christel Pietsch

Links

Mittel- und Ostdeutsche Verband für Altertumsforschung e.V.

Verein für Unterwasserarchäologie Berlin-Brandenburg e. V.

Zum Unterwasserforscher Dr. Martin Rauschert

Masterstudiengang Schutz Europäischer Kulturgüter

Tipps zu Frankfurt (Oder)

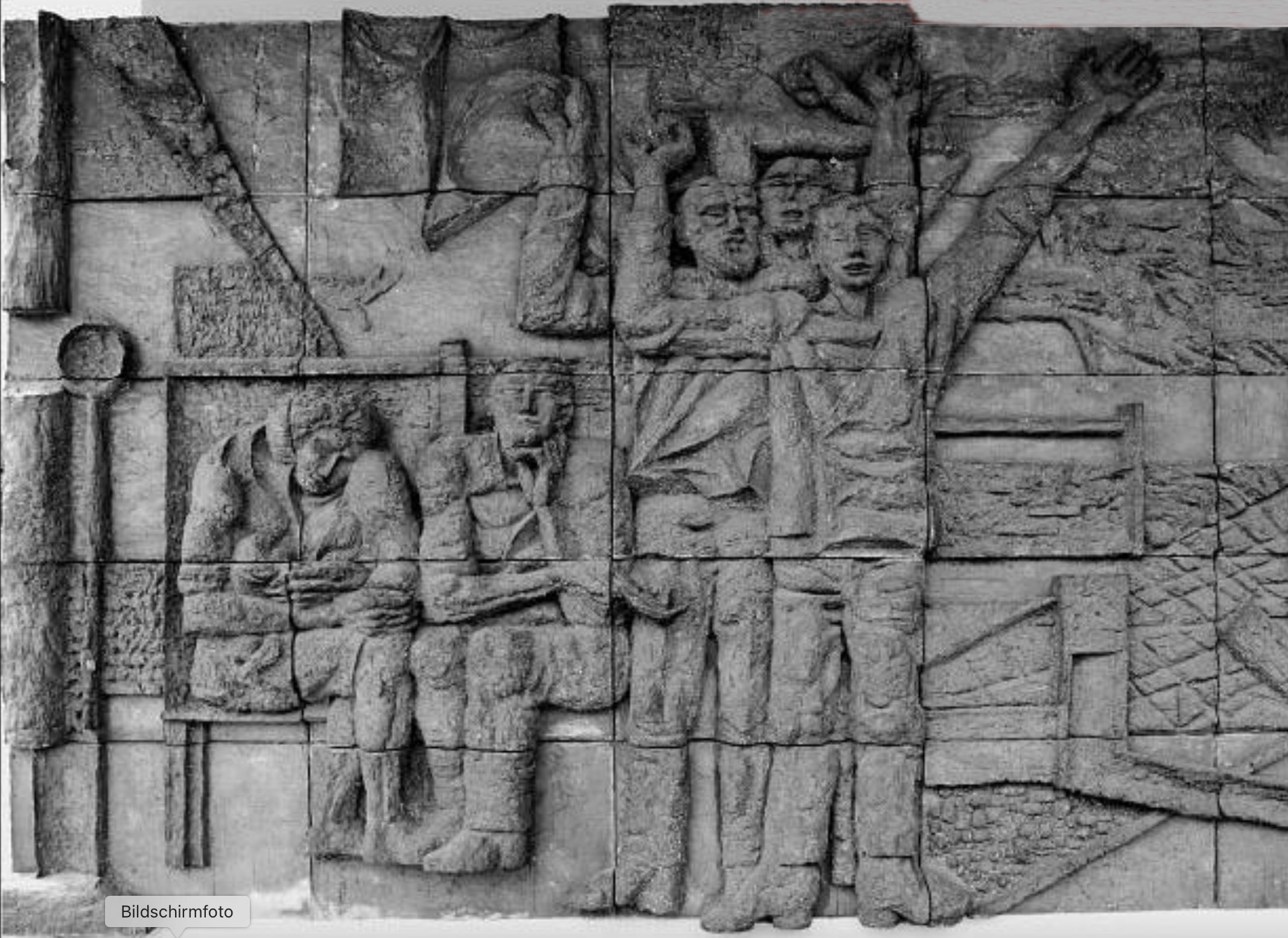

Foyer des Rathauses: Archäologische Fenster – Glasplatte mit Blick in den Keller

Links zu Exkursionszielen in Polen

Archäologisches Museum der mittleren Oderregion

Historische Romane zur Eisenzeit

Celtia – Die Kelten vor der Zeitenwende von Christine Hatz

Hallstatt-Trilogie von Jutta Leskovar

Die Nebel von Avalon