Die Ostmoderne ist derzeit in aller Munde. Doch was ist eigentlich ostmodern? Und was haben wir davon in Brandenburg zu bieten? Was gibt es da zu entdecken und wie gehen wir als Denkmalpfleger*innen damit um?

Zu diesen und weiteren Themen rund um die Ostmoderne und die Herausforderungen der Denkmalpflege spricht in der Podcastfolge die Pressesprecherin des BLDAM, Julia Gerber, mit dem Landeskonservator Prof. Dr. Thomas Drachenberg.

Mit der Ostmoderne ist eigentlich die Nachkriegsmoderne in den Staaten des ehemaligen Ostblocks gemeint. Sind also alle Bauwerke, die dort bis zur Wende 1989 entstanden sind, ostmodern?

Nach der Überwindung des traditionalistischen Formenapparates der „Nationalen Tradition“ in der Stalinzeit entstand seit den frühen 1960er Jahren mehr Offenheit für moderne Formen und Konstruktionen. Industrialisierung und Fortschritt wurden in der DDR stärker betont. Der Plattenbau ermöglichte aber auch die Industrialisierung des Wohnungsbaus, mit der dem eklatanten Wohnungsmangel begegnet werden sollte. Aber nicht nur Plattenbauten sind „ostmodern“, auch kühne Konstruktionen wie die Hyparschale von Ulrich Müther in Templin und weitere exzeptionelle Bauten zählen dazu. Die Großgaststätte „Aktivist“ in Eisenhüttenstadt repräsentiert schon allein wegen ihrer schieren Größe eine heute schwer zu nutzende und deshalb eher gefährdete Architektur – eine Gaststätte für mehrere hundert Gäste kann dort heute kaum wirtschaftlich betrieben werden. Die Erhaltung und Umnutzung kann vor diesem Hintergrund als besondere Erfolgsgeschichte angesehen werden. In den 1980er Jahren entstanden dann Bauten, die an gewachsene Strukturen angepasst sein sollten, wie etwa in Bernau, wo ein „Altstadtplattenbau“ von 1984/85 das derzeit noch jüngste Gebäude in der brandenburgischen Denkmalliste ist.

© Dirk Schermer, BLDAM, 2021

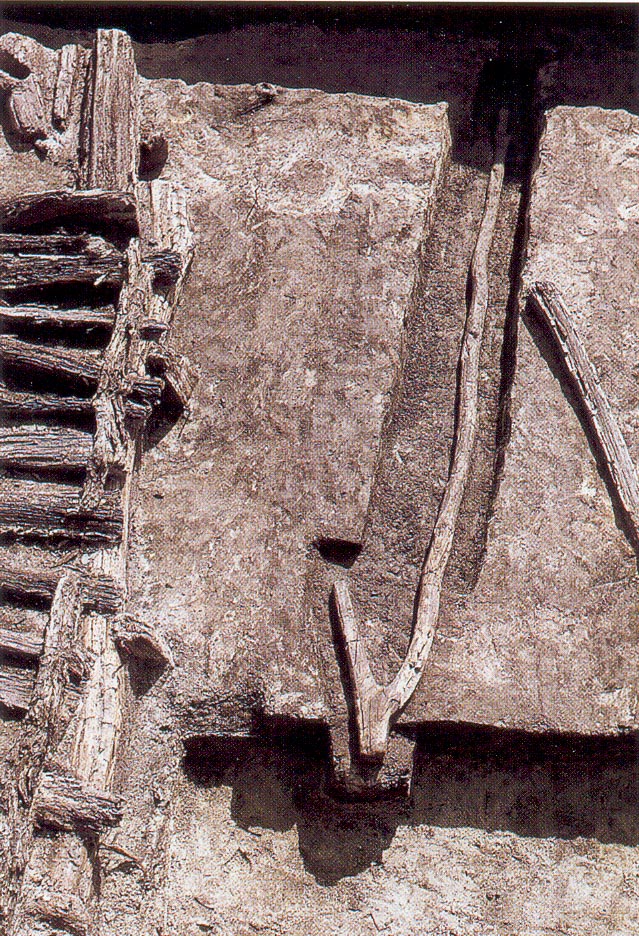

Bei der Beschäftigung mit der Ostmoderne ist aber nicht nur die Architektur selbst zu betrachten. Bis Ende 2022 erfasst das Brandenburgische Landesamt für Denkmalpflege baubezogene Kunst in den ehemaligen DDR-Bezirkshauptstädten Frankfurt an der Oder und Cottbus. Finanziert wird das Projekt durch die Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur. Am Industriestandort Eisenhüttenstadt läuft ebenfalls die flächendeckende Erfassung. In Schwedt wurde sie 2021 bereits abgeschlossen. Etwa 70 Objekte konnten hier dokumentiert werden, vom Wandmosaik „Der Mensch erobert das Weltall“ bis hin zu einer Betonstrukturmauer und zu Wohngruppenzeichen in großen Siedlungsanlagen.