Baugebundene Kunst der DDR rückt, wie viele Themen der jüngeren Kunst- und Architekturgeschichte, in den letzten Jahre verstärkt ins Interesse der Denkmalpflege. Das BLDAM widmete sich dem Thema mit einem umfangreichen Erfassungsprojekt, das in den kommenden Jahren weitergeführt wird.

In dieser Folge der DENKMALZEIT spricht die Dezernatsleiterin Inventarisation des BLDAM, Dr. Christine Onnen, mit dem Kunsthistoriker Rainer Krauß. Rainer Krauß studierte Kunstgeschichte an der Humboldt-Universität zu Berlin. Er war nach dem Studium zunächst wissenschaftlicher Mitarbeiter an den Kunstsammlungen Weimar, von 1981 bis 1986 Mitarbeiter am Institut für baugebundene Kunst „Mon Bijou“ der Kunsthochschule Berlin Weißensee und danach Direktor der Kunstsammlungen Weimar.

Im Institut für baubezogene Kunst hatte Krauß die Möglichkeit, sich mit den Künstlern während ihres Schaffensprozesses auszutauschen und die Entstehung der Kunstwerke direkt mitzuerleben.

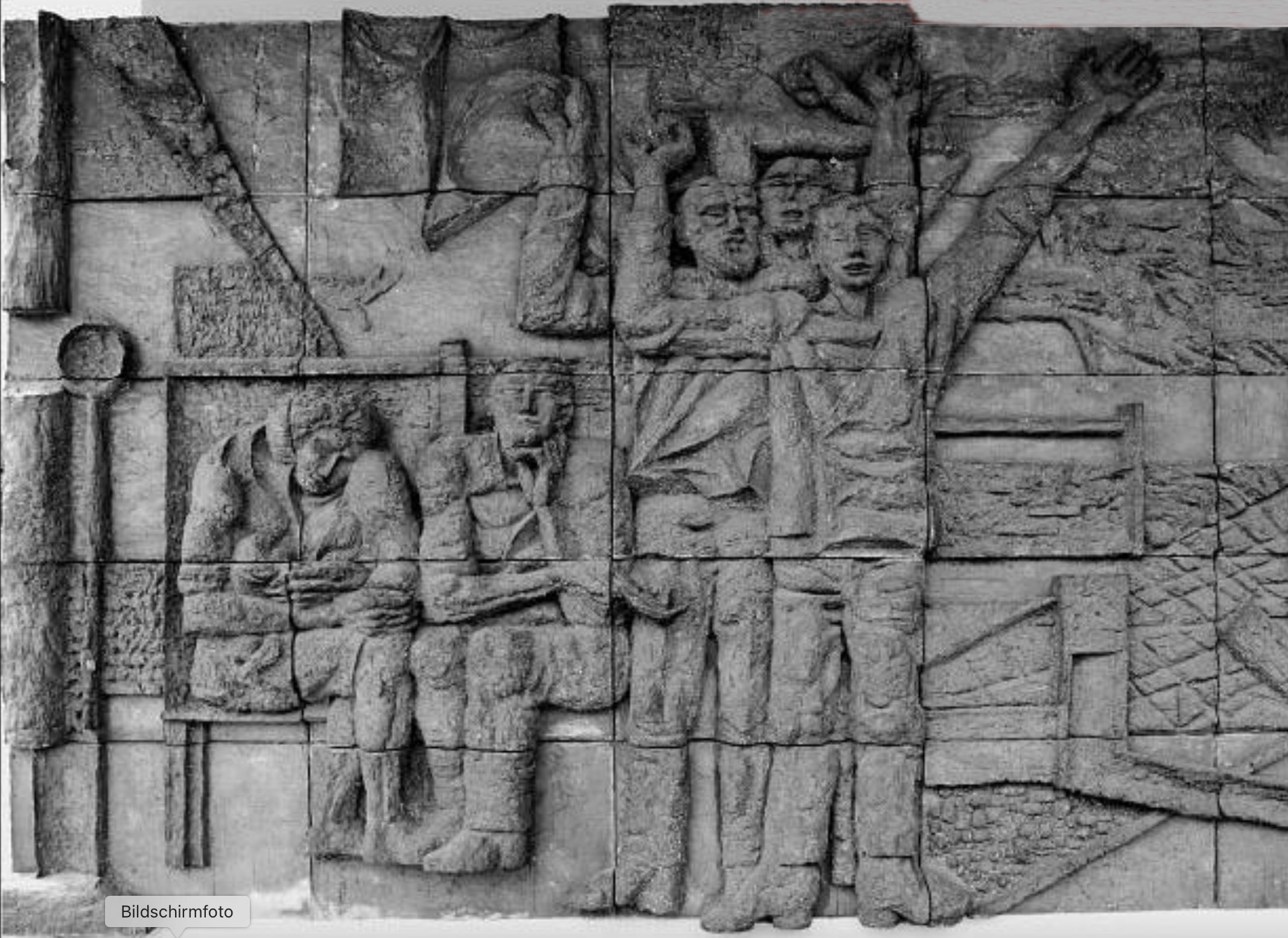

Besonders großflächige baubezogene Kunst entstand im Entwurf, in der Regel im Maßstab 1:10, und wurde von darauf spezialisierten Künstlern oder auch Kunsthandwerkern am Bau umgesetzt. Die entwerfenden Künstler waren in den Umsetzungsprozess insofern eingebunden, dass sie jeweils überwachten, ob die Kunstwerke in ihrem Sinne umgesetzt wurden.

Rainer Krauß lernte im Institut zahlreiche bedeutende Künstler, wie Walter Womacka, den Rektor der Kunsthochschule Weißensee und Leiter des Instituts, aber auch Heinrich Tessmer, Dieter Gantz, Arno Mohr und andere kennen.

Über seine Zeit im Institut für baubezogene Kunst, die Zusammenarbeit mit den Künstlern und die sich im Laufe der Jahre ändernde politische Einflussnahme auf die Kunstproduktion berichtet Rainer Krauß in diesem Gespräch.

Links zum Thema

Walter Womacka beim Goethe-Institut

Walter Womacka beim Art-Center Berlin

Wanderausstellung 70 Jahre Kunst am Bau